季節を問わずいつも体のどこかが冷えている、、そんなことはありませんか?

最近では日本人女性の7割が悩んでいると言われる冷え症ですが、実は様々なタイプがあるんです。

主に「末端型」「下半身型」「内臓型」「全身型」の4つに分かれていて、それぞれ原因や症状、改善方法が違ってきます。

今回はそんな冷え症をタイプ別にご紹介していきますが、その前にまずはセルフチェックであなたの冷えの状況を確認してみましょう。

まずは、あなたの冷えタイプをチェックしてみよう!

各質問のABCから1つずつ選んで、一番多いものがあなたのタイプになります。

① 普段の冷えの状態は?

A.手足が冷えている

B.手は温かく足だけ冷たい

C.手も足も温かい

② 汗のかき方は?

A.汗はあまりかかない

B.上半身に主に汗をかく

C.全身にかき、冷えやすい

③ 普段の食事量は?

A.少なめ

B.普通

C.多め

④ 冷えやすい場所は?

A.手と足先

B.足先やふくらはぎ

C.下腹部や二の腕

⑤ 冷えを感じた時に出る症状は?

A.肩こりや頭痛

B.顔の火照り

C.お腹の張りや腹痛

【結果】

Aが多い→四肢末端型

Bが多い→下半身型

Cが多い→内臓型

Aが多く常に体温が低い→全身型

A.四肢末端型

手や足先など体の末端が冷えやすいのが、「四肢末端型」冷え症です。

運動不足や過度なダイエットによって熱を作り出すエネルギーが不足している場合に多くみられます。

私たちの体は、寒くなると内臓が冷えないように手足の血管を収縮させ、体の中心部を優先的に温めようとします。

そのため、体のエネルギーが足りていないと末端まで血液が届かず手足が冷えてしまうのです。

このタイプは、冷えと同時に肌トラブルや月経トラブルを併発することが多くあります。

【改善策】

熱を作り出す筋肉をつけるために、空いた時間にウォーキングや筋トレすることを心がけてみましょう。また食事をしっかり摂り、摂取カロリーを増やすことも大切です。

冷えている手や足を温めることも有効ですが、腹巻で内臓を温めてあげることで手足まで血液が流れやすくなります。

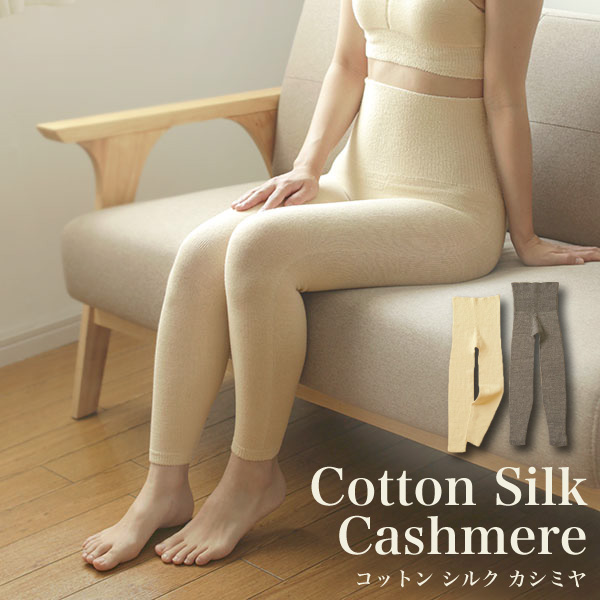

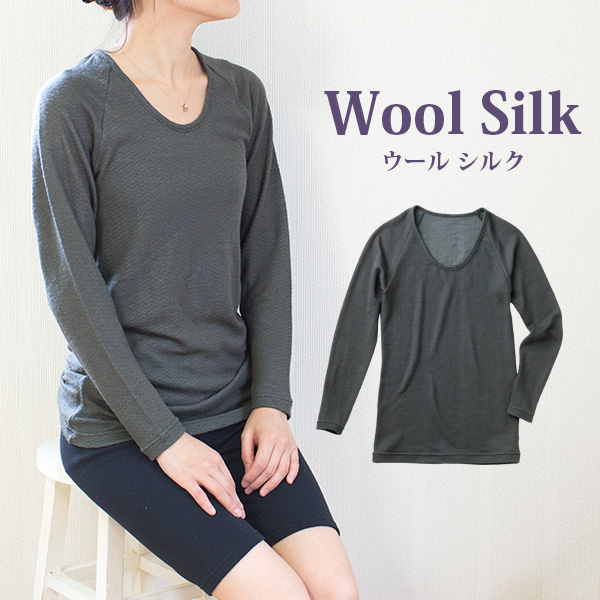

【おすすめ商品】

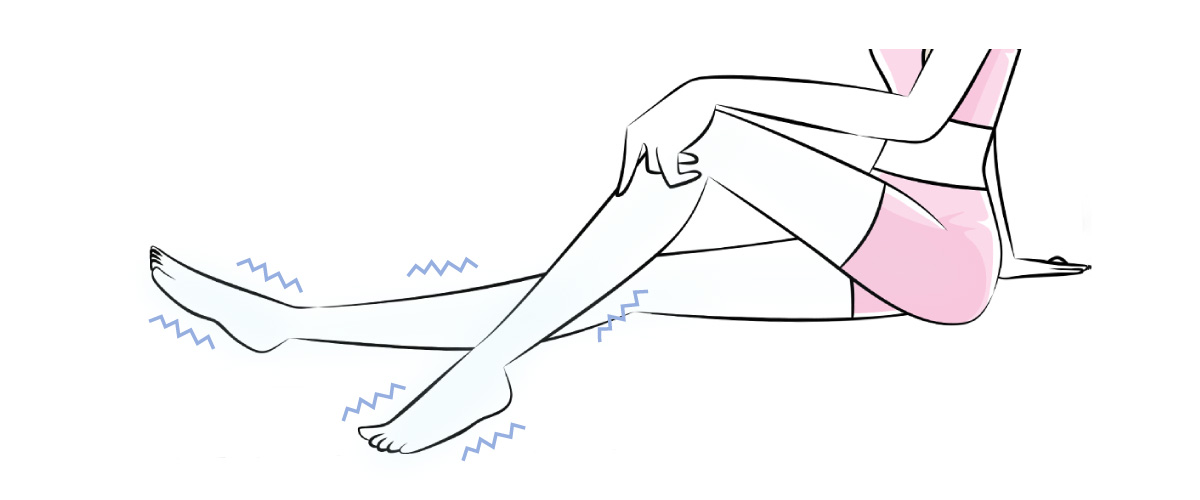

B.下半身型

お尻や太ももなど、主に腰から下が冷えやすいのが「下半身型」冷え症です。主な原因は、下半身の筋力の低下や脂肪の蓄積による血行不良と言われています。

”第二の心臓”とも呼ばれるふくらはぎの筋肉が衰えることで、足の血液を心臓に送り返すことができなくなり冷えてしまうんです。

下半身の脂肪の蓄積でも、リンパ管を圧迫し循環を妨げてしまう事があります。

他にもデスクワーク等で座っていることが多い人や、塩分・水分を多くとってむくんでいる人にも多い傾向にあります。

【改善策】

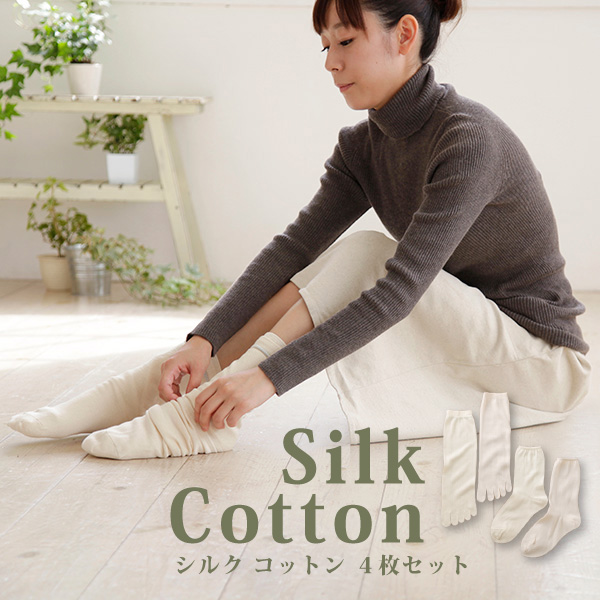

スクワットで太ももやふくらはぎに筋肉をつけたり、普段から階段を使うようにしましょう。長時間の同じ体勢は避け、デスクワークが多い人は時々立ち上がったりマッサージで血液が滞らないようにしましょう。足元に冷えを感じたら、レッグウォーマーなどで足首を温めると効果的です。

【おすすめ商品】

C.内臓型

お腹や二の腕に手を当てると手よりも冷えている、そんな方は「内臓型」冷え症です。

「隠れ冷え症」とも言われ、手足は温かいので冷えていることに気付きにくく、体に不調が現れてから気づくこともあります。

ストレスが原因の一つとされて、自律神経が乱れることで末端の血管がうまく収縮できず、内臓にうまく血液を送れなくなりお腹が冷えてしまいます。

普段、シャワーのみで済ませていたり冷たい食べ物や飲み物を摂る人にも多い傾向があります。

【改善策】

入浴時はゆっくりと湯船に浸かり、規則正しい生活で自律神経を整えましょう。また、冷たい食べ物や飲み物を控え、温かいものを摂ることが大切です。あまり薄着はせず、冷えを感じる前に腹巻やカイロでお腹を温めましょう。

【おすすめ商品】

D.全身型

季節に関係なく、常に体温が低いのが「全身型」冷え症です。若者や高齢者に多くみられ、筋肉量や基礎代謝の低下が原因とされています。常に寒さを感じているため自覚症状がないまま体の機能が低下する場合もあります。症状が酷いと感じる場合は、一度医療機関を受診することもおすすめです。

【改善策】

バランスの良い食事を摂り適度な運動をすることが大切です。体を温めてくれる、生姜や根野菜を積極的に摂りましょう。また全身を温めるのと同時に、靴下や腹巻などで体が冷えない対策をするのもおすすめです。

【おすすめ商品】

さいごに

いかがでしたか?

「冷えは万病のもと」と言われるように、冷えは頭痛や肩こりなど様々な不調の原因になります。

まずは今回の冷えチェックで自分の冷えの状況や原因を把握して、それに合った対策を実践してみてくださいね。

今年の冬は、脱冷え!で乗り切りましょう。

【参考】

NHK健康ch”https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_1143.html”

日本成人病予防協会”https://kentei.healthcare/info/column/?p=3686”

合わせて読みたい記事